La fascinante historia del naranja, el color “tóxico” que llegó de los volcanes

Durante siglos, el pigmento naranja que daba color a la pintura se fabricó con una sustancia tóxica extraída de zonas volcánicas

"El baile", de Henri Matisse. Crédito: Getty Images

Si se elimina el naranja de los cuadros y los lienzos, el universo que refleja la historia del arte colapsaría.

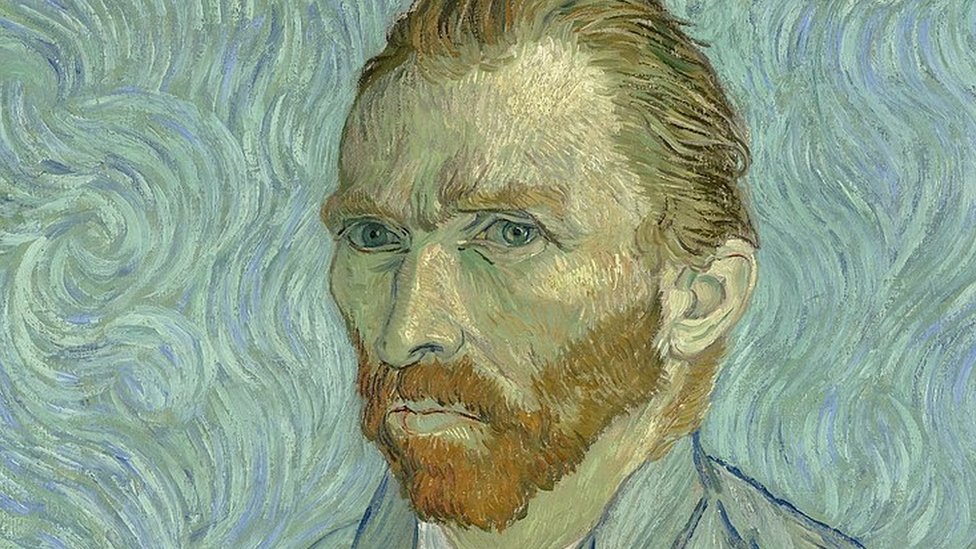

Se caería el cielo que está sobre “El grito”, la desoladora pintura de Edvard Munch. Saquemos el naranja y todo, desde la cálida gloria eterna de las tumbas egipcias hasta la atormentada barba de los autorretratos de Vincent van Gogh, se desvanecería.

Un sabio árbitro entre el rojo furioso y el implacable amarillo, el naranja es el pigmento sobre el que gira la pintura, una bisagra que le permite a una obra de arte oscilar entre estados opuestos del ser: entre este mundo y el más allá, entre la vida y la muerte.

Fuera del marco de la historia del arte, el naranja ha probado ser un símbolo inusualmente flexible y ha florecido en un amplio espectro de formas y significados culturales.

Aunque la influyente casa real europea de los Orange (naranja, en inglés) tiene ese nombre desde mucho antes de que se acuñara el del color (alrededor del año 1540), su prominente descendiente Guillermo III, más conocido como Guillermo de Orange, abrazó pronto la coincidencia lingüística, allá por 1570.

Fue su bandera naranja, blanca y azul la que se convertiría en precursora de la actual insignia tricolor de Holanda.

A partir de allí, el naranja se tomó el protagonismo en espacios variopintos, desde los carros de bomberos en Suiza hasta los trajes que llevan los astronautas de la Estación Espacial Internacional.

Pero ha sido en el reino del arte y la estética donde el color ha dado sus frutos más notorios.

Desde la antigüedad hasta el final del siglo XIX, un mineral volcánico hallado en fumarolas sulfurosas fue la principal fuente para la producción del pigmento naranja.

El altamente tóxico oropimento -así se conoce- es rico en arsénico y madura de un amarillo meloso hacia un furioso naranja cuando se lo pone al fuego.

Convencidos de que el brillo luminoso del oropimento debía ser un ingrediente clave en la creación de la piedra filosofal, durante siglos los alquimistas se expusieron sin reservas al contacto con esta sustancia tóxica.

Y también lo hicieron los artistas. Adentrarse en el misterio oculto del naranja era coquetear, a un tiempo, con la mortalidad y la inmortalidad.

Una chispa

De manera intencional o no, ese aura ambigua es irreprimible cuando el naranja aparece en el arte.

Tomemos por ejemplo al pintor del Rococó francés Jean-Honoré Fragonard y su retrato de un escritor en un momento de éxtasis. El cuadro, titulado “Inspiración”, data de 1769.

La chaqueta de felpa amenaza con tomarse la figura alegórica del poeta, cuya imaginación ha comenzado a encenderse.

El terciopelo arrugado se convierte así en un reflejo visible de la mente del escritor.

Este momento de ensoñación que ilumina al sujeto, como si viniera desde dentro de su alma, podrá asegurarle su fama como un bardo célebre o, en cambio, hacerle arder su humanidad completa.

Haber pintado en otro color distinto al naranja le habría quitado fuerza a la obra.

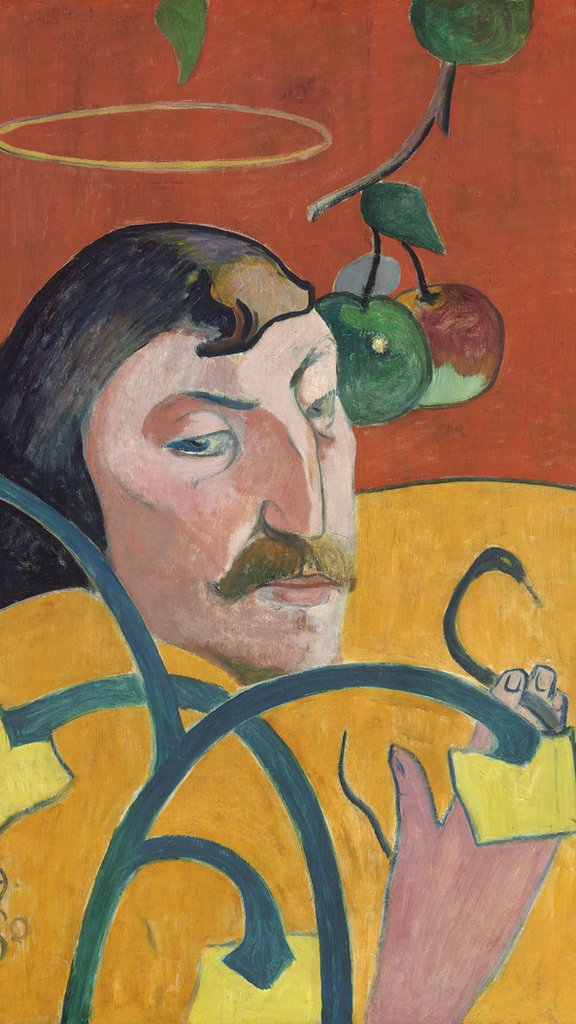

Ahora demos un salto en el tiempo. No es posible imaginar el “Autorretrato con aureola y serpiente”, pintado por el post-impresionista Paul Gauguin un siglo después de la obra de Fragonard, en otro color distinto al naranja.

Más precisamente, las dos tonalidades naranjas rivales que dominan y dividen la superficie del cuadro en dos territorios, el de la piedad y el de la maldad.

Creado por Gauguin cuando vivía en Le Pouldu, un pueblo pesquero de Francia, este trabajo representa, en su parte superior, una santa indiferencia frente a las tentaciones humanas, simbolizadas por la fruta prohibida.

Para que nos quede claro el objetivo de esta porción de la pintura, el artista se dibuja allí autocoronado con una aureola angelical.

En tanto, la parte inferior del panel revela una vulnerabilidad incontenible ante la maldad, presentada como la seductora serpiente del Jardín del Edén enredada en la mano del artista.

Frontera precaria

Y así se repite, trabajo tras trabajo, siglo tras siglo: donde el naranja dicta la temperatura de una obra de arte, nosotros sabemos que hemos arribado a ese precario límite entre un universo que podemos ver y uno misterioso y desconocido que tentativamente podemos sentir.

¿De qué otra manera podrías describir el espacio en el que el rostro desfigurado del héroe de Munch aúlla bajo un extraño cielo en llamas color canela en “El grito”?

¿Cómo más puedes describir el espacio eterno en el que los danzarines del icónico cuadro “El baile”, de Henri Matisse, giran de forma apocalíptica al borde del olvido?

Este cuadro, que fue comisionado en 1909 por un hombre de negocios ruso para adornar la escalera de su mansión, tal vez pueda parecer a primera vista una apoteosis de encanto rítmico y levitación sincronizada.

Pero el inquietante matiz durazno de los cinco cuerpos desnudos es una señal de que algo más complejo y peligroso está en juego.

Dos de los bailarines, los que se estiran en el primer plano de la obra, han perdido la conexión entre sus manos, mientras que la que está más cerca del espectador comienza a resbalarse sobre el piso, con su pie izquierdo a punto de salirse del cuadro.

Lejos de representar una escena de alegría despreocupada, esta obra maestra cuidadosamente coreografiada por Matisse se tambalea sobre un desastre cósmico, la mismísima rotación de la Tierra es peligrosamente puesta en duda.

Alerta ámbar

Munch y Matisse establecieron el tono, de algún modo, del portentoso temperamento que adquirió el naranja en el arte moderno y contemporáneo.

A través del siglo XX, la ominosa refulgencia del naranja se encontrará a sí misma reflejada -aunque de formas variadas- en el trabajo de todos, desde Francis Bacon y su elección de este color como telón siniestro del perturbador “Tres estudios para figuras en la base de una crucifixión” (1944) hasta René Magritte y su “El arte de vivir” (1967), donde el color se infla casi hasta el punto de hacer estallar un cráneo redondo y surrealista.

Los pigmentos sincopados y los estremecimientos de “Ritmo” y otras obras de la francesa de origen ucraniano Sonia Delaunay demuestran la importancia del naranja para el trabajo y la imaginación de esta artista.

Eso, pese a que Delaunay una vez protestó: “Sabes que no me gusta el naranja“. Le guste o no, el naranja es con frecuencia el calor que sostiene -a la vez que amenaza con desbaratar- la música visual de sus mosaicos sinuosos.

Tras el papel crucial que ha tenido en la historia del arte hasta fines del siglo pasado, el color naranja ha teñido de forma indeleble la conciencia artística contemporánea.

Entre las obras más famosas del nuevo milenio se cuenta “Las puertas”, del dúo conformado por el artista búlgaro Christo Yavacheff y la francesa Jeanne-Claude. Con esta instalación colonizaron el Parque Central de Nueva York en febrero de 2005, usando más de 7.500 pórticos, cada uno con una tela de nylon naranja que flameaba al viento.

La sucesión lírica de los arcos, que aludía con sentido poético a las inagotables idas y venidas de la vida -nacimientos y renacimientos, mortalidad y eternidad-, sólo podría haber sido hecha en ese rabioso color azafrán.

Para algunos, el color aludía a las túnicas de los monjes budistas. Pero en mi opinión, Christo y Jeanne-Claude (que murió cuatro años más tarde) buscaban reavivar una llama sagrada e invitar a los visitantes a desnudar sus almas cansadas ante el poder transformador del más místico de los tintes de la antigüedad: el naranja.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.