El precio de un tiroteo masivo: Uvalde

Han pasado más de tres años desde que Salvador Ramos matara con un rifle AR-15 a 19 niños, a dos maestros y dejara 17 heridos en Texas

Padre Michael K. Marsh. Crédito: Aitana Vargas | Cortesía

Este proyecto se ha producido con el apoyo de The Carter Center, el Economic Hardship Reporting Project, el Mesa Refuge y el Commonwealth Fund, con autorización para su publicación en La Opinión.

“¡Cerré la puerta! ¡Cerré la puerta!”, gritaba Amy Franco desde la sala de urgencias del hospital mientras le atendían por un ataque de ansiedad. Aquel 27 de mayo de 2022 ha quedado tatuado en la memoria y en el espíritu de esta latina como una losa que le acompañará hasta su último suspiro.

Apenas habían pasado tres días desde el tiroteo masivo perpetrado en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas ––uno de los más graves jamás ocurridos sobre suelo estadounidense––. Franco acababa de ver una rueda de prensa televisada durante la cual un agente le culpaba de haber dejado una puerta del centro abierta, una acusación que quedó posteriormente descartada por imágenes de una cámara de seguridad.

De hecho, Franco, que sólo llevaba un mes trabajando como educadora en la escuela, había cerrado la puerta mientras se apresuraba a advertir al personal y a los estudiantes de la presencia de un hombre armado en el centro. Pero las acusaciones de las fuerzas del orden ya le habían causado un daño irreparable.

“Ese día, morí”, dice Franco de manera figurativa.

Han pasado más de tres años desde que Salvador Ramos, un antiguo estudiante del centro, matara con un rifle AR-15 a 19 niños, a dos maestros y dejara 17 heridos, y Franco aún lucha por encontrar a la Amy que era antes de la masacre. “Es una batalla mental, física (y) emocional”, asegura.

Franco encarna las secuelas que, con frecuencia, enfrentan los sobrevivientes de tiroteos masivos en su largo y solitario camino de recuperación para procesar el dolor, el trauma, la depresión y otros trastornos psicológicos y psiquiátricos. A esto se suman los abrumadores e interminables escollos burocráticos para acceder a ayudas gubernamentales, las devastadoras consecuencias económicas derivadas de la prolongada baja laboral y, en el caso de Franco, la pérdida de su hogar. Pero en Uvalde, los 77 minutos que el agresor tardó en sembrar el caos crearon, además, profundas fisuras en el tejido social de esta comunidad rural de mayoría latina. Tres años después, para algunos sobrevivientes y familias afectadas, el ocaso perdura sobre la línea del horizonte.

Situada a unas 54 millas de la frontera con México, el 26.3% de los 15,300 habitantes de Uvalde vive bajo el umbral de la pobreza, una realidad socioeconómica que cobró mayor relevancia después de la matanza. Y es que el trágico tiroteo se convirtió en la vitrina para exponer las barreras sistémicas que, históricamente, la ciudad ya venía atravesando, incluyendo la falta de acceso a necesidades básicas ?? como ropa y calzado de repuesto para algunos estudiantes ?? y una oferta limitada de servicios de psicoterapia.

Las secuelas psicológicas y físicas de Franco se palpan en su voz y en su cuerpo. Al recordar las infundadas acusaciones de las fuerzas de seguridad contra ella, su rostro se tensiona y trata de contener las lágrimas y la ira. “¿Tenían la esperanza de que el agresor me matara y que su versión (de lo ocurrido) fuera adoptada como la verdad?” se pregunta.

Durante la entrevista, Franco tiembla de forma incontrolable. “Todo viene de aquel día”, cuenta. En casa, mantiene las persianas y ventanas cerradas para preservar la oscuridad. Teme salir al exterior para tirar la basura y recoger el correo y, con frecuencia, delega estas tareas en sus hijos. Está bajo tratamiento por TEPT (trastorno de estrés postraumático), depresión y ansiedad y camina con la ayuda de un bastón tras sufrir una lesión en un pie el día del ataque.

El seguro de accidentes laborales (workers’ compensation, en inglés) le denegó, sin embargo, la indemnización por esta lesión. “Esa es una batalla en sí misma, y es horrible”, lamenta. Incluso cuando el seguro aprueba las reclamaciones, “es una locura lo mucho que cuesta encontrar un médico que acepte el seguro por lesiones laborales”, cuenta.

En los últimos tres años, Franco ha pasado por varios psicoterapeutas. “Es triste porque hubiera querido mantener siempre el mismo”, dice. Y cuando, por fin, encontró uno que se especializaba en DRMO (Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares) –– una técnica psicoterapéutica que ayuda a los pacientes a procesar experiencias traumáticas ––, Franco tuvo que abandonar el tratamiento porque el seguro no había pagado las facturas del proveedor. Desde hace unos meses, recibe apoyo psicológico gratuito a través del Centro de Resiliencia.

Después del tiroteo, Franco jamás se reincorporó a su puesto laboral. Con el tiempo, se jubiló. Ahora, con 60 años y el continuo deterioro físico, depende de ayudas sociales y de sus hijos para mantenerse a flote. Pero las ayudas se están quedando cortas: Tras la última evaluación de su estado de salud, el seguro laboral le recortó la indemnización de $487 a $315 semanales, una decisión que le causa estragos para llegar a fin de mes, sobre todo desde que, hace año y medio, dejara de vivir en casa de su hija.

A pesar de los persistentes problemas económicos, sobre el horizonte parece que se vislumbra un rayo de esperanza. Franco ocupa el puesto 89 en la lista de espera de un programa que otorga ayudas para el alquiler durante un año. Aunque el rostro de Franco se llena de alegría al compartir detalles del programa, éste carece de fondos y podría pasar al menos otro año hasta que ella comience a recibir pagos.

Al contrario que otras familias afectadas, Franco se embarcó en un engorroso proceso burocrático para solicitar asistencia al Programa de Ayudas a Víctimas de Crímenes de la Fiscalía General de Texas (CVC, por sus siglas en inglés). Durante un año recibió cheques. Un día, se acabaron.

“Apliqué para el segundo año pensando, OK ¿sabes qué? Me ayudará recibir (dinero). Pero me enviaron un cheque de $2000 y me dijeron: ‘has excedido la cantidad de fondos disponibles para ti’”, cuenta. Ahora teme que también cesen los pagos del seguro por lesiones laborales.

Víctima por partida doble: los obstáculos burocráticos

Tres años después del tiroteo, la falta de apoyo y los constantes obstáculos burocráticos siguen alzándose como barreras insuperables para Franco. No hay día que no desee haber muerto a manos del agresor, relata. Las secuelas emocionales que le acechan son tan profundas como la frustración que le embarga al detallar la falta de esfuerzos centralizados y coordinados para garantizar asistencia crítica a los sobrevivientes y a las familias afectadas.

A pesar de la avalancha inicial de ayuda que distintas agencias facilitaron en los días y semanas posteriores al tiroteo, el caos se instauró en Uvalde para perjuicio de los afectados. La mayor parte de organizaciones desapareció de escena en cuestión de semanas. Franco no sabía adónde acudir para recibir ayuda, aunque ésta estuviera disponible. Tampoco otros lo sabían.

Según declaraciones del Departamento de Servicios de Salud de Texas (HHSC, por sus siglas en inglés) enviadas a este medio por correo electrónico, Texas realizó un desembolso inicial de cinco millones de dólares para que el Centro de Resiliencia Juntos de Uvalde ofreciera servicios comunitarios y apoyo psicológico en situaciones de crisis. Además, Texas otorgó 1.25 millones de dólares al Distrito Escolar Independiente y Consolidado de Uvalde (UCISD, por sus siglas en inglés) para que éste pusiera distintos servicios de salud mental a disposición de los estudiantes y del personal escolar. UCISD canceló la entrevista programada in situ con este medio y el Ayuntamiento de Uvalde no contestó a los múltiples intentos que se realizaron por conocer su versión de los hechos.

Franco, sin embargo, relata que tuvo que aprender a navegar el sistema de forma autónoma, y el boca a boca se convirtió en una herramienta esencial para saber de la existencia de algunos servicios que necesitaba y acceder a éstos. Un día, alguien le habló de la generosidad del Padre Michael K. Marsh y Franco se personó en la Iglesia Episcopal de St. Philip de Uvalde para pedir ayuda. Necesitaba dinero para pagar la gasolina y acudir a una consulta médica en San Antonio. Cuando la latina se levantó para darle la mano a Marsh y éste le extendió un cheque, Franco se quedó perpleja: “Era un cheque de $1,000”. Franco pagó el alquiler con ese dinero. “Tenía que asegurarme de que tenía un hogar”, dice.

Pese a la constante necesidad económica y las dificultades para acceder a servicios médicos, Franco se ha mostrado reticente a buscar ayuda. “No me siento cómoda porque…me criaron bajo el principio de que debo trabajar. Se supone que debes ser autosuficiente”, comenta.

Las imborrables heridas de Uvalde

Es una mañana lluviosa cuando el padre Marsh, que cambió su carrera como abogado civil por la sotana en 2000, me recibe con una sonrisa en su oficina. El eclesiástico texano articula sus pensamientos e impresiones con elocuencia, de manera pausada y desde la compasión. En su rostro se lee la preocupación por el bienestar de su comunidad y las acuciantes dificultades que ésta atraviesa en la actualidad, unos desafíos que él cree que persistirán en el futuro.

Desde el día de la masacre, Marsh ha desempeñado un papel central en garantizar apoyo espiritual y ayudas financieras a las familias afectadas, al igual que la Iglesia Católica del Sagrado Corazón y un grupo de voluntarios del Departamento de Bomberos.

“Creo que muchas (familias impactadas) ya estaban experimentando problemas económicos, y el tiroteo creó aún más problemas”, dice Marsh.

Cuenta el padre que, hasta noviembre de 2022, su iglesia destinó las generosas donaciones que recibían de terceros para cubrir los gastos de alquiler, alimentos y otras facturas de los afectados –– no para gastos médicos ––. Las circunstancias por las cuales las familias solicitaban ayuda eran variadas: Desde madres que renunciaron a sus puestos laborales para educar a sus hijos en casa, a familias que, según Marsh, no podían acudir al trabajo porque tenían citas médicas en San Antonio.

La familia del agresor también se benefició de la caridad económica y comprensión de Marsh. Tras el tiroteo, el padre prendió 22 velas en homenaje a todas las vidas perdidas aquel fatídico día: 21 en memoria de los niños y profesores asesinados en Robb; la otra, en nombre del agresor. Esta última decisión, sin embargo, no sentó bien entre algunos miembros de la comunidad.

“Pero ¿quién soy yo para excluirlo (al agresor)?” se pregunta Marsh. “No puedo dejar de pensar en qué exclusiones sufrió él a lo largo de su vida que hayan podido contribuir a esto (al tiroteo masivo)”.

A pesar de su inquebrantable compromiso, Marsh es consciente de que el dinero se disuelve frente a las necesidades de una comunidad que debe cerrar las heridas y recuperarse de la tragedia. Sostiene que, para ello, es crucial crear un espacio que permita iniciar conversaciones difíciles e incómodas en torno a la pérdida de un ser querido, el dolor, el luto, las fracturas sociales, el conflicto entre distintos miembros de la comunidad y, además, aprender a aceptar las distintas experiencias y miradas sobre lo ocurrido.

Según Marsh, la ausencia de un comité comunitario que liderara la respuesta al tiroteo también ha contribuido a que la comunidad no haya podido regenerarse a partir de la tragedia. “(Los grupos) han surgido de manera aislada…pero no ha existido una manera centralizada de llevarlo a cabo. Tal vez no sea posible…pero todos tenemos una responsabilidad en esto”, dice.

El tiroteo, prosigue, generó profundas divisiones entre las familias que perdieron a un ser querido y aquellas con sobrevivientes. “Hay tantos corazones rotos en tantos lugares, y de maneras tan distintas, que es difícil saber por dónde empezar…¿Cómo comenzamos a curar las heridas de la comunidad?”, se pregunta.

El ataque generó, a su vez, un clima de tensión entre aquellos que defienden la intervención policial y aquellos que la repudian. A estos sentimientos encontrados se suma que, mientras parte de la comunidad anhela mirar hacia el futuro y dejar la tragedia en el pasado, este paso es, según Marsh, inviable para la gran mayoría de familias afectadas.

“Sanar va a llevarnos décadas”, apostilla Marsh.

La masacre también ha dejado una huella emocional imborrable en el eclesiástico. Se palpa a través de sus cálidos ojos color café, desbordados por las lágrimas cuando el dolor se torna demasiado agudo. El día del tiroteo, Marsh acudió al hospital y acompañó a Gloria y a Javier Cazares a identificar a su hija, Jackie, que murió de camino al hospital. Tenía 9 años.

“También me pidieron que rezara por un pequeño asesinado al que no se pudo identificar (inicialmente) porque había recibido un disparo en la cara”, describe.

Las palabras y los pensamientos de Marsh rebosan de empatía y emanan de años de reflexiones. También de su experiencia personal, porque conoce de primera mano el desconsuelo de perder a un hijo. Hace quince años, cuando su hijo mayor, Brandon, murió en un accidente laboral, Marsh se vio obligado a encarar la mortalidad humana y el punzante dolor que ésta tatúa en el interior del ser humano cuando se enfrenta a muertes para las que no se encuentra un sentido o que, incluso pulverizan –– o regeneran –– la fe en la existencia de un ser superior. Desde hace años, Marsh trabaja con un guía espiritual que le ha ayudado a digerir su pérdida. Para el padre, Uvalde necesita enfrentarse y articular su aflicción. Pero reconoce que hacerlo en espacios públicos quizá no sea la opción más adecuada para todos los afectados.

“Son conversaciones que tienen lugar entre dos personas o en grupos pequeños, porque son conversaciones vulnerables, y son conversaciones del corazón, no de la cabeza”, admite conmovido.

“Protejan a los niños, no a las armas”

Una mañana húmeda y calurosa, Marsh y yo recorremos en coche las calles de Uvalde, algunas impregnadas de coloridos murales en homenaje a las víctimas. Primero realizamos una parada en el cementerio local. Luego, en la escuela Robb. Una lona negra cubre parte de la fachada del centro. El resto de la lona cuelga a duras penas como si de un edificio abandonado se tratara. Tras descender del vehículo, caminamos hacia el humilde monumento conmemorativo que rinde tributo a las víctimas. El paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas han ido erosionando las cruces blancas de madera, las fotografías y algunos recuerdos de las víctimas. Sobre cada cruz reposa un ramillete de flores: de las pocas notas de color en esta desoladora escena. Marsh se aproxima en silencio a cada cruz, se detiene en cada una de ellas y las observa con detenimiento. Al elevar la vista, suspira y sus ojos llorosos se topan con mi mirada.

Tres años después de la matanza, la escuela es todavía la escena de un crimen, explica Marsh. Mientras se dirime el proceso legal, las inmediaciones del centro están custodiadas por las fuerzas del orden. En nuestro paseo por la zona, una patrulla de vigilancia se para momentáneamente delante de nosotros y, desde el vehículo, un agente saluda con un gesto a Marsh. La presencia policial y la judicialización del tiroteo son otra herida abierta más en este prolongado camino hacia un futuro incierto y un trágico pasado que aún dicta el presente de sus habitantes.

Tras unos minutos de reflexión, Marsh se acerca a mí y rompe el silencio. Sus palabras dan un giro político en un claro cuestionamiento al derecho a poseer armas en EEUU y la repercusión que éstas tienen en la seguridad –– o inseguridad –– comunitaria.

“Tenemos más armas que personas en EEUU”, afirma. “¿Qué genera esta necesidad y el deseo de tenerlas? …La gente dice que la posesión de armas no es el problema, sino la salud mental. Entonces, ¿por qué tiene EEUU problemas de salud mental que otros no tienen…y les damos acceso a las armas?”

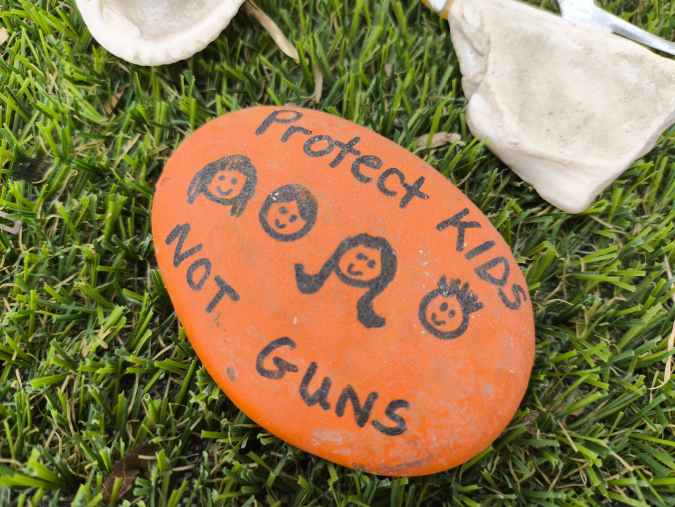

Se trata de un sentir que también comparten algunos familiares de las víctimas. En la plaza de la ciudad aún permanece instalado un modesto memorial en recuerdo a los estudiantes y maestros. Debajo de una cruz, yace una piedra pintada de color naranja con un claro llamado a la acción: “protejan a los niños, no a las armas”.

Las profundas heridas emocionales y fisuras sociales de Uvalde son difíciles de digerir para aquellos directamente afectados, sus habitantes y visitantes. Pero también son un innegable recordatorio del alto precio que esta pequeña ciudad ha pagado por la Segunda Enmienda de la Constitución de EEUU y la incontrolable crisis de armas que atraviesa el país, la cual se ceba con algunos grupos étnicos minoritarios.

Según un informe de septiembre de 2024, entre 2020 y 2023, la violencia armada fue la primera causa de muerte entre niños y adolescentes menores de 18 años en EEUU. Mientras que la violencia armada tiene un impacto desproporcionado en jóvenes de color, para los jóvenes latinos, la tasa de muertes se duplicó entre 2013 y 2022. Esta tendencia al alza se suma a que la cifra de homicidios por armas de fuego aumentó un 70% de 2013 a 2022 entre los varones hispanos.

La batalla por la salud mental

En su esfuerzo por mitigar las consecuencias del tiroteo, Marsh desempeñó un papel clave en la creación del Centro de Duelo para Niños de Uvalde (The Children’s Bereavement Center, en inglés). Situado a pocos metros de su iglesia, este centro de salud mental ofrece servicios gratuitos a la comunidad en inglés y español. Las instalaciones se encuentran en lo que en su día fuera un taller mecánico abandonado sin agua corriente. A pesar del profundo lavado de imagen, Marsh asegura que los residentes se resisten a recibir cuidados psicoterapéuticos. Él, sin embargo, nunca ha dejado de remitirlos al centro, e incluso habilitó una amplia sala de la iglesia donde los trabajadores del centro realizan actividades con los pacientes.

A lo largo de los años, la plantilla del centro ha crecido de dos especialistas en salud mental a un equipo que incluye tres psicoterapeutas, un especialista en musicoterapia, un mánager comunitario y un mánager de operaciones. En la actual etapa, se realizan 114 citas semanales con individuos de entre 3 y 70 años. La mayoría son menores y un 10% varones hispanos. Pero, desde el principio, no ha sido fácil ganarse la confianza de la comunidad.

“Lograr que los niños vinieran a consulta fue inicialmente bastante difícil debido al gran número de agencias que había en la ciudad y porque los afectados se dirigían al Centro Ecuménico y al Centro de Resiliencia (Juntos de Uvalde)”, relata Brenda Faulkner, que pocos meses después del ataque, se mudó de la ciudad texana de Dublin a Uvalde para dirigir el centro y aportar su dilatada experiencia como psicoterapeuta.

Según Faulkner, otra barrera inicial fue la falta de educación entre la comunidad sobre los beneficios de la psicoterapia, los tratamientos disponibles y la obligación del personal del centro a garantizar la confidencialidad. Por ello, los esfuerzos iniciales se dirigieron hacia la psicoeducación –– puerta a puerta ––.

Parte de este proceso se centró en los niños. Asegura Faulkner que algunos pequeños creen erróneamente que sus padres los llevan al centro para atajar comportamientos problemáticos. En estas situaciones, la labor de los terapeutas es disuadir estas preocupaciones y garantizar un espacio acogedor y seguro donde los menores se sientan cómodos para expresar sus sentimientos, procesar el dolor y construir interacciones sanas en el hogar y en la escuela –– todo al compás de cada uno, porque es imposible predecir el tiempo que cada individuo tardará en recuperarse ––. De hecho, Faulkner advierte que la sociedad ha fabricado expectativas ilusorias sobre la muerte y el duelo.

“Pierdes a alguien cercano a ti –– bien sea un compañero de clase, como ocurrió en Robb –– y esperan que en tres días te hayas recuperado del dolor y la pérdida”, explica Faulkner. “Simplemente, no es realista”.

Este tipo de presión social se suma a que Uvalde es una comunidad de bajo nivel económico, algo que complica el proceso de recuperación. “Muchas personas son pobres, así que no tienen los recursos que podrían tener en Parkland y otros lugares”, asegura Faulkner en referencia al tiroteo masivo que tuvo lugar en el centro de educación secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, en 2018.

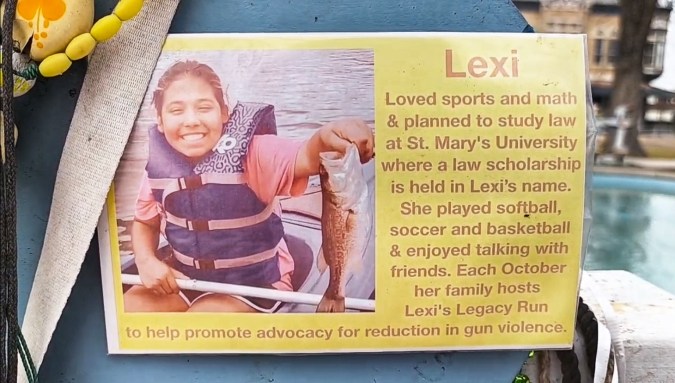

A pesar del empeño de Faulkner por garantizar servicios gratuitos a la comunidad, algunas familias cuyos hijos fueron asesinados en Robb han creado sistemas de apoyo alternativos. Éste es el caso de Gloria Cazares –– la madre de Jackie ––, Kimberly Mata-Rubio –– la madre de Lexi –– y Verónica Mata –– la madre de Tess ––. Juntas encabezan Lives Robbed, una organización sin fines lucrativos que brinda apoyo a las familias afectadas por la matanza. Uno de sus objetivos es honrar el legado de las víctimas mediante el activismo y la búsqueda de cambios legislativos dirigidos a reducir la violencia armada.

Tras perder a Jackie, Cazares experimentó parálisis emocional, negación y abandonó su puesto de trabajo como enfermera a domicilio durante un año. Aún así, durante dos años, logró canalizar su pérdida a través del activismo político y legislativo y destinó el dinero que recibió de un fondo para víctimas en viajes a Washington D.C. y Austin, TX. Cuando las sesiones legislativas comenzaron a espaciarse en el tiempo, Cazares observó un drástico cambio en su interior. “No sé si finalmente me estoy permitiendo sentir el dolor, pero ahora me cuesta mucho más levantarme de la cama”, reflexiona.

Cazares nunca ha buscado el apoyo de un especialista en salud mental, pero sabe que probablemente necesita compartir su pesar con uno. Su esposo, que se dedica a la cristalería y sólo realiza trabajos esporádicos desde la muerte de su hija, recibió inicialmente psicoterapia, pero renunció a las sesiones cuando le comunicaron que tenía que cambiar de especialista.

El efecto dominó del tiroteo ha creado dificultades financieras para su familia. También para la familia de Mata-Rubio, quien reconoce que, en Uvalde, muchas familias apenas llegan a fin de mes. La suya es una de ellas –– antes y después del tiroteo ––.

Mata-Rubio, su esposo y sus cinco hijos se trasladaron a otra casa después de la muerte de Lexi. Su arrendador era un policía, lo que agravó las tensiones y preocupaciones para la familia. Al ser una familia numerosa y contar con pocos medios económicos, encontrar un nuevo hogar fue un enorme desafío, explica Mata-Rubio.

El asesinato de Lexi también descarriló su carrera: renunció a su trabajo como reportera en la sección de crímenes del periódico local y se transfirió al departamento de ventas –– un puesto más llevadero a nivel emocional ––. Aunque Mata-Rubio ha dedicado gran parte de su tiempo al activismo e incluso se presentó a alcaldesa de Uvalde, durante estos años, siempre ha habido una constante: la aflicción de su corazón.

La alianza que Mata-Rubio, Cazares y Mata han forjado se ha convertido en una plataforma libre de juicios para compartir sus dificultades, sentimientos y rememorar a sus hijas. Para las tres, Lives Robbed es un espacio seguro que ha sustituido la falta del grupo comunitario y centralizado que hubieran deseado tener. Aún así, han logrado llenar ese vacío.

Mientras estas madres continúan luchando por lograr cambios legislativos, Marsh ya ha hecho las maletas y se ha despedido de su comunidad. Tras 20 años al frente de la iglesia, el pasado mes de julio colgó la sotana y se marchó de Uvalde –– un duro golpe para una pequeña ciudad que no ha logrado procesar la tragedia y cerrar las abismales fisuras que, hace tres años, un joven armado de 18 años creó en su comunidad ––. Pero allá donde Marsh vaya, Uvalde siempre estará presente en su espíritu y oraciones.

“De distintas maneras, (la comunidad) está tratando los síntomas, no la enfermedad (la violencia armada, las desigualdades económicas y las barreras sistémicas). Y tenemos que avanzar y tratar la enfermedad”, apuntilla Marsh.

Aviso: El contenido y las descripciones de este reportaje pueden resultar perturbadoras para algunos individuos. Si necesita apoyo emocional, llame al 988, una línea telefónica del servicio de Prevención del Suicidio y Crisis, que ofrece asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Sigue leyendo:

· Uvalde publica registros del tiroteo masivo en la escuela primaria Robb

· Exjefe de policía escolar de Uvalde arrestado por poner en peligro a niños en tiroteo

· Ciudad de Uvalde llega a un acuerdo con familias de víctimas del tiroteo en escuela primaria Robb